CM1

L’enseignement moral et civique au CM1

L'enseignement moral et civique est une discipline qui apprend aux élèves à vivre, à travailler et à coopérer au sein de leur classe et de leur école, afin qu'ils se préparent à être des citoyens.

Depuis la rentrée 2015, la matière anciennement appelée « instruction civique et morale » est devenue l'enseignement moral et civique (EMC). Un nouveau programme, qui concerne tous les niveaux, du CP à la Troisième, a été publié en septembre 2018.

C’est ce nouveau texte qui est dorénavant appliqué dans tous les niveaux de l’école, depuis septembre 2015 - et c'est de ce texte que sont tirées les citations de cette fiche.

Comme c'était déjà le cas pour l'ancienne matière, l’enseignement moral et civique doit avoir un créneau horaire spécial et inscrit à l’emploi du temps (1 heure par semaine), et il ne doit pas se limiter à aborder les seules questions de la vie scolaire.

Certes, l’élaboration des règles de vie dans la classe et l’école est un moment incontournable pour chaque début d’année. Mais le programme de cet enseignement est bien plus ambitieux : apprendre aux élèves à agir de façon civique et morale à l'école, et faire d'eux de futurs citoyens responsables et engagés dans la société.

Il n'est pas question d'imposer aux élèves des leçons de morale à l'ancienne ou des "modèles de comportement".

L'enseignement moral et civique a pour but de développer leur esprit critique et leur conscience morale (le bien/le mal, le juste/l'injuste) grâce à l'acquisition d'une « culture morale et civique ».

Cette culture est fondée sur des valeurs, des savoirs et des pratiques :

- des valeurs : celles de la citoyenneté républicaine (la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité, la solidarité, l'esprit de justice, le respect et l'absence de toutes formes de discriminations),

- des savoirs : qui permettent d'éclairer les opinions et les engagements des futurs citoyens (savoirs littéraires, scientifiques, historiques ou juridiques),

- des pratiques : qui permettent de donner du sens, dans la vie scolaire, à cet enseignement (par exemple : participer à des débats et apprendre à raisonner, exercer son sens critique, apprendre à porter secours, apprendre à respecter le code de la route du piéton et du cycliste, etc.).

Les 4 composantes de l'enseignement moral et civique

Tout au long du cycle 3, l'enseignement moral et civique s'articule autour de quatre domaines:

- La sensibilité : apprendre à se connaître et connaître les autres (par une éducation à la sensibilité), qui vise à identifier et exprimer ses sentiments et ses émotions (pour les dépasser ou au contraire les accepter), et à respecter les autres,

- Le droit et la règle : comprendre le bien-fondé des règles et des lois, pour permettre aux élèves de mieux vivre ensemble,

- Le jugement : apprendre à penser par soi-même et avec les autres en développant son esprit critique dans le cadre de débats (justifier son point de vue, comprendre celui des autres, etc.),

- L'engagement : oser s'engager dans l'école, individuellement ou collectivement, pour mettre en pratique l'enseignement moral et civique et "devenir acteurs de ses choix".

La grande nouveauté de ce programme est l'introduction de l'éducation à la sensibilité, qui aide les élèves à disposer du vocabulaire adapté pour exprimer leur émotion, leur enthousiasme, leur indignation, etc.

Comment s’enseigne cette discipline au CM1 ?

Aucune progression officielle détaillant les contenus et les démarches à mettre en place, n’est prévue dans les nouveaux programmes : c’est aux professeurs du cycle 3 de chaque école de les organiser selon « les fonctions de la situation et des besoins ».

Il n’est donc pas possible de déterminer quelles compétences seront étudiées spécifiquement au CM1. Ces choix se font école par école, cycle 3 par cycle 3, depuis la rentrée 2016.

Pour pratiquer un tel enseignement, il n’est pas question de grands cours magistraux, ou de se contenter de fichiers de travail proposant des synthèses sous forme d'exercices à trous.

Les élèves doivent être au cœur des activités, par le biais de cas pratiques, dans le cadre de « discussion, argumentation, projets communs, mises en scène, jeux de rôles, expression artistique, etc. ».

Ces situations concrètes peuvent être tirées de l’étude de textes littéraires (fables, récits ou romans présentant une problématique morale et qui justifient la mise en place d’un enseignement moral) ou d'oeuvres d'art.

Comme pour l’ensemble des matières du CM1, les programmes rappellent que l’enseignement moral et civique doit s’effectuer en lien avec les autres disciplines, notamment les programmes d’histoire, de géographie et de français.

Quant à l'évaluation, elle ne doit porter que sur les connaissances et les compétences mises en oeuvre dans des activités personnelles ou collectives et non sur le comportement des élèves.

Exemple de pratiques en classe de CM1

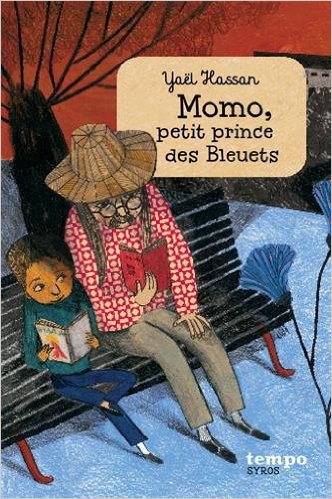

qui peuvent être proposées à partir de la lecture du roman

Momo, petit prince des Bleuets

de Yaël Hassan (liste officielle du Ministère).

Dans ce roman, les élèves découvrent un jeune garçon, fils d’immigré, extrêmement doué à l’école, en proie aux moqueries de la part de son entourage, y compris de ses aînés qui n’ont pu ou voulu continuer leur scolarité au-delà de seize ans.

Ce livre aborde de nombreuses questions relatives à l’école, l’envie d’aller à l’école, l’envie d’apprendre et de lire, les difficultés financières pour poursuivre ses études au-delà de seize ans, etc.

Il y est aussi question de dénigrement en raison du patronyme et d’une origine étrangère, de l’apparence physique, etc.

Autant de sujets qui permettent d’aborder avec les élèves les problématiques :

- des droits et des devoirs de l’enfant et de l’élève,

- du respect des différences et de la tolérance.

Voici quelques exemples de pratiques qui peuvent être proposées en classe et feront travailler les compétences suivantes :

1) Respecter autrui et accepter les différences (Sensibilité) :

- Citer et illustrer quelques cas simples de discriminations : l’âge, l’origine, l’apparence physique, le sexe, le handicap, la situation de famille, le patronyme.

- Proposer une discussion à visée philosophique sur le thème de la tolérance, des préjugés ou de la moquerie (en lien avec les apprentissages sur le débat en classe : voir la fiche sur le langage oral)

- Structurer le vocabulaire des sentiments et des émotions exprimés

2) Comprendre les notions de droits et de devoirs (Le droit et la règle) :

A partir de l'étude de la Convention Internationale des droits de l’enfant de l’UNICEF de 1989

- Identifier quelques droits des enfants et en retenir quelques-uns :

- droit à l’éducation et aux loisirs ;

- droit à la protection contre toutes les formes de violence ;

- droit à l'expression et à l'écoute sur les questions qui les concernent ;

- droit à ne pas être exploité ;

- droit à une justice adaptée à leur âge ;

- droit, en temps de guerre, à être protégé et à ne pas devenir soldat.

- Connaître le rôle du Défenseur des droits.

- Connaître le rôle de l’UNICEF (Le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance).

- Connaître le vocabulaire de la règle et du droit (droit, devoir, règle, règlement, loi).

3) Prendre part à une discussion ou un débat (se forger son propre jugement : penser par soi-même et avec les autres)

- Prendre la parole devant les autres,

- Ecouter autrui,

- Formuler et apprendre à justifier son point de vue, sur le thème des préjugés (racisme, sexisme, etc.)

Plusieurs débats peuvent être menés :

- sur le rôle de l’UNICEF et ses pouvoirs pour faire appliquer la Convention de nos jours, alors que de nombreux pays laissent les enfants de moins de treize ans travailler au lieu d’aller à l’école,

- sur la chance des enfants de France qui peuvent aller à l'école jusqu'à seize ans, etc..

4) S'engager dans la réalisation d'un projet collectif

- mettre en place un système d'entraide scolaire au sein de la classe ou de l'école.